Понятие педагогической деятельности и проблема оценки ее эффективности

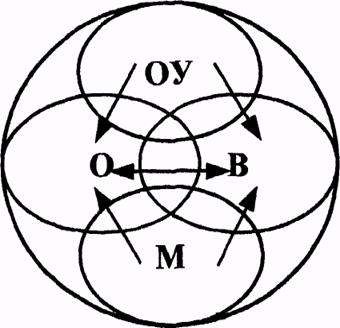

В педагогической деятельности Н.Б. Авалуев выделяет четыре особых вида профессиональной деятельности педагога: организационно-управленческая, обучающая, воспитательная и методическая.

Рис. 1. Профессиональная деятельность педагога: ОУ – организационно-управленческая деятельность, О – обучающая деятельность, В-воспитательная деятельность, М – методическая деятельность

С точки зрения педагогической толерантности как качества личности педагога, проявляющегося во взаимодействии, наиболее интересны два вида профессиональной деятельности учителя – это обучающая и воспитательная. И та и другая деятельность направлены на формирование способности у учащихся к организации и осуществлению разнообразной по содержанию совместной деятельности. Специфику данного вида деятельности отражает:

· цель деятельности, ее содержание и способы организации;

· мотивы участия в деятельности, как учителя, так и ученика;

· характер и стиль педагогического взаимодействия педагога с учащимися;

· позицию педагога по отношению к ученикам;

· степень личностной активности, как учащихся, так и учителя.

Рассматривая воспитательную и обучающую деятельность как один из видов профессиональной деятельности педагога, необходимо изучить не только особенности и закономерности данных видов деятельности, но и определить сущность результатов воспитания и обучения. Оценкой качества образования занимались М.М. Поташник, А.А. Макаров, изучением проблемы «эффективность обучения»: Ю.К. Бабанский, В.М. Блинов, Н.В. Кухарев, В.П. Симонов, Ю.А. Конаржевский, Л.Ф. Колесников и др., наряду с которыми выделяется ряд ученых, занимающихся изучением проблемы «эффективность воспитания»: Л.В. Байбородова, Б.П. Битинас, Н.К. Голубев, Т.В. Кабуш, Н.В. Кухарев, Ю.Н. Кулюткин, Н.И. Монахов, С.Л. Паладьев, К.Д. Радина, Е.Н. Степанов, Е.В. Титова и другие.

Рассматривая явление эффективности педагогической деятельности, можно выделить в отдельные категории два вида образовательной деятельности: обучающую и воспитательную. Следовательно, и при изучении проблемы эффективности педагогической деятельности следует выделить две категории: эффективность обучения и эффективность воспитания.

Эффективность образовательной деятельности будет выражаться не только в том, как и насколько успешно достигнуты цели, поставленные педагогом, но и в том, как ученики реализовали свои потенциальные возможности в процессе осуществления деятельности; насколько своевременно и точно педагог оказался способен реагировать на новые запросы со стороны общества, личности и варьировать деятельность в зависимости от изменения этих условий и от изменения той среды, в которой эта деятельность осуществляется.

Критерием оценки эффективности педагогической деятельности, по мнению Н.Б. Авалуева, является качество ее организации. Теоретическое изучение педагогической деятельности, ее эффективности, позволяют утверждать, что для того, чтобы образовательная деятельность была действительно эффективной, она должна быть организована таким образом, чтобы каждый ученик мог проявить себя наилучшим образом, максимально реализовав свои возможности. Следовательно, критерием оценки эффективности воспитательной и обучающей деятельности педагога может выступать собственно включенность учащихся в деятельность.

Рассматривая воспитание как воспитательную деятельность, а обучение как обучающую деятельность и, соответственно, учитывая особенности данного рода деятельности, результаты воспитательной и обучающей деятельности следует искать, по мнению Н.Б. Авлуева, в организации деятельности педагогом. В таком случае можно объективно оценить результаты деятельности, организованной педагогом.

В частности, можно выделить в педагогической деятельности, по крайней мере, три вида структур: процессуальную, социальную и функциональную, которые и являются основаниями для обозначения параметров оценки ее эффективности. Именно, включенность учащихся в каждую из этих структур, с точки зрения Н.Б. Авалуева, и выступает параметром оценки эффективности педагогической деятельности.

Так как мы предположили, что педагогическая толерантность является профессиональной толерантностью, то необходимо рассмотреть понятие «профессионально важное качество учителя». Проблема профессионально важных качеств педагога освящена в работах П.Г. Ананьева, В.А. Гаевской, Н.В. Кузьминой, В.С. Мерлина, К.К. Платонова, А.И. Щербакова и др.

Психолого-педагогические основы формирования профессионально важных личностных качеств студентов педагогических вузов и учителей раскрывают в своих исследованиях П.Г. Ананьев, В.А. Гаевская, Н.В. Кузьмина, В.С. Мерлин, К.К. Платонов, А.И. Щербаков и др. Проблемами совершенствования путей и средств формирования педагогических способностей, личностных качеств, педагогической направленности занимались Л.А. Ахмедзянова, С.А. Зимичева, А.И. Кочетов, Г.А. Томилова, Ю.Д. Шeлухин и др. Личностные и наследственные предпосылки педагогических способностей изучали В.С. Кузнецова, Е.М. Никиреева, В.А. Сонин, П.А. Шавир.

Рекомендуем к прочтению:

Генезис взаимоотношений детей младшего школьновозраста со сверстниками

Каждый человек, живущий в обществе, включен в систему социальных отношений, поэтому занимаясь исследованием личности, необходимо рассматривать ее в контексте данных отношений. В нашей стране проблема отношений в значительной степени разра ...

Родительская ответственность в структуре феномена родительства

По мнению Р.В. Овчаровой, родительство – «социально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявл ...

Психологическое обеспечение формирования познавательных потребностей у дошкольников

Ранний детский возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда закладываются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшие развитие. В этот период появляются такие ключевые качества, как познавательная активность ...